歯ぐきから出血が止まらないのはなぜ?考えられる原因と応急処置は?

歯茎からの出血が止まらない場合の理由とは?

歯茎からの出血がなかなか止まらない場合、その原因には大きく分けて局所的な歯ぐきの病気と、全身的な健康問題の双方が考えられます。

日本国内の信頼できる情報源によれば、歯ぐきからの出血の多くは歯周病(歯肉炎・歯周炎)によりますが、適切なケアを行っても繰り返す場合は血液の病気など思わぬ全身疾患が潜んでいることもあるとされています。

出血の背景には、以下のような原因が考えられます。

目次

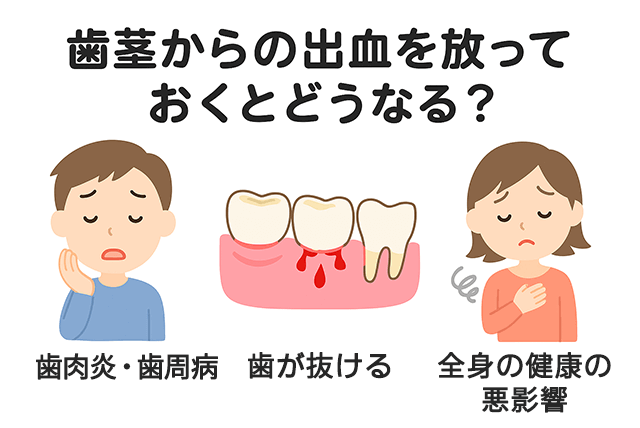

放っておくとどうなる?出血の影に潜むリスク

「ちょっと血が出るだけ」と油断してしまうと、次のようなトラブルに発展するリスクがあります。

歯周病の進行

→ 歯垢がたまることで歯茎が炎症を起こし、出血や腫れを伴う「歯周炎」に進行します。

歯を支える骨の破壊

→ 炎症が深部に及ぶと、歯を支える骨が溶けて、歯がグラグラに。

口臭や膿の排出

→ 歯茎から膿が出たり、強い口臭の原因になることも。

全身疾患との関連

→ 糖尿病や心疾患との関連も示唆されています。

こうした状態になる前に、早期の対処がとても大切です。

よくある「気づいたら出血してた」のケースとは?

「なんでこんなに出血するの?」と不安になる方の多くは、実はある共通点があります。

強すぎる歯磨き

→ 力任せにゴシゴシ磨くと、歯茎が傷ついて出血します。

歯垢や歯石の蓄積

→ 汚れが長く残ることで歯茎が炎症を起こします。

不適切な被せ物や詰め物

→ 隙間があることで汚れがたまりやすくなります。

ホルモンバランスの変化

→ 妊娠中や更年期など、女性ホルモンの変動でも出血しやすくなります。

全身の病気や薬の影響

→ 糖尿病や、血液をサラサラにする薬(抗凝固薬)などが影響することも。

これらはどれも「よくあること」ですが、放置するとトラブルのもとになります。

自分に当てはまる原因があるか、チェックしてみましょう。

出血の原因を知って正しい対策を!

出血の原因を知ることが、改善への第一歩。

以下のような主な原因を把握しておくと、今後の対策に役立ちます。

歯茎の出血が止まりにくくなる主な原因

歯周病(歯肉炎・歯周炎)

→ 歯垢や歯石が原因で歯茎に炎症が起き、少しの刺激でも出血する状態。

過度な歯磨き圧

→ ブラシ圧が強すぎると、歯茎が傷つきやすくなります。

不適合な補綴物(被せ物・詰め物)

→ 段差や隙間に汚れがたまり、歯茎に悪影響を与えることがあります。

ビタミンC不足

→ 栄養不足による歯茎の弱体化で出血が起きやすくなるケースも。

全身的な病気や薬の影響

→ 例:糖尿病、白血病、抗凝固薬など。

これらの原因は、単独ではなく複合して起こることもあります。

気になる出血がある場合は、一度クリニックでしっかり調べてもらうのが安心です。

歯周病による歯ぐき出血(局所的原因)

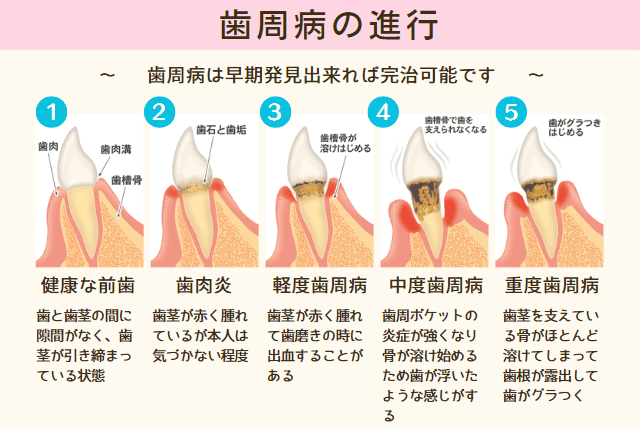

もっとも一般的な原因は歯周病です。歯垢(プラーク)が歯と歯ぐきの隙間にたまることで細菌感染が起こり、炎症が生じると出血しやすくなります。

もっとも一般的な原因は歯周病です。歯垢(プラーク)が歯と歯ぐきの隙間にたまることで細菌感染が起こり、炎症が生じると出血しやすくなります。

炎症を起こした歯肉は毛細血管がもろく腫れているため、食事や歯みがきなどわずかな刺激でも歯茎から出血しやすい状態です。

実際、歯みがき中に出血する場合の多くは歯周病によるものであり、テレビCMで「リンゴをかじると歯ぐきから血が出る」と言われたように初期症状として出血がよくみられます。

なお歯周病は痛みなど自覚症状が少ないため放置されがちですが、進行すると歯を支える骨が破壊され歯が抜けてしまう恐れもあります。また最近では歯周病の慢性的な炎症が糖尿病や動脈硬化など全身の病気にも悪影響を及ぼすことが指摘されています。

特に女性はホルモンバランスの変化によって歯周組織が影響を受けやすく、妊娠中は歯肉炎が悪化して歯茎から出血しやすくなることが知られています。

まずは日々の丁寧な歯磨きと定期的な健診によってプラークを除去し、お口の健康を保つことが重要です。

歯周病以外に考えられる主な原因(全身要因など)

歯ぐきの出血が頻繁に起こる、出血量が多い、あるいは2~3日きちんと歯磨きしても治まらないような場合には、単なる炎症だけでなく全身的な要因が関係している可能性があります。

信頼性の高い情報源に基づき、歯周病以外で歯茎からの出血が止まりにくくなる代表的な原因を以下にまとめます。

血液の病気による出血傾向: 白血病、特発性血小板減少性紫斑病、血友病、再生不良性貧血など、血液の細胞や凝固因子に異常をきたす疾患では全身的に血が止まりにくくなります。

歯ぐきからの出血もその一症状として起こりやすく、特に小児の歯ぐきから出血が止まらない場合はこのような血液疾患が隠れていないか注意が必要です。

重篤な全身疾患による凝固異常: 悪性腫瘍に伴う播種性血管内凝固症候群(DIC)のように、基礎疾患が引き金となって凝固機能が大きく乱れる病態でも出血傾向が生じます。

実際、乳がん・甲状腺がんの既往がある中年女性が歯ぐきからの止まらない出血を主訴に受診し、検査の結果DICと診断された症例も報告されています。

また、ネフローゼ症候群、肝硬変・急性肝不全などの重い肝腎疾患、脾臓の腫大(脾腫)などでも、凝固因子の不足や血小板減少により歯ぐきの出血が止まりにくくなることがあります。

薬剤(抗凝固薬・抗血小板薬)の影響: 心疾患や脳梗塞予防のために処方される血液サラサラの薬(ワーファリン、アスピリンなど)を内服中の場合、副作用として傷口からの出血が止まりにくくなります。

歯肉に炎症がなくても、このような薬剤の影響で歯磨き時や抜歯後の出血が普段より長引くことがあります。

口腔内の腫瘍など局所の病変: ごくまれですが、歯ぐきや口の中の悪性腫瘍(初期の口腔がん等)が原因で出血が続く場合もあります。初期の口腔がんは口内炎と鑑別しにくいことがあり注意が必要です。

歯ぐきの一部から出血が治まらない・潰瘍があるといった症状が見られる場合は、早めに歯科口腔外科で精密検査を受けることが望ましいでしょう。

以上のように、「歯茎からの出血が止まりにくい」背景には様々な原因が考えられます。多くは歯周病によるものですが、適切な口腔ケアでも改善しない場合や出血傾向が強い場合には全身の病気が隠れている可能性があります。

異常な出血が続くときは自己判断せず、念のため早めに歯科医院や医療機関を受診して原因を特定し、適切な対処を受けることが大切です。

参考URL一覧(信頼性の高い機関の情報源):日本歯科医師会、日本歯周病学会、日本臨床歯周病学会、日本大学松戸歯学部付属病院

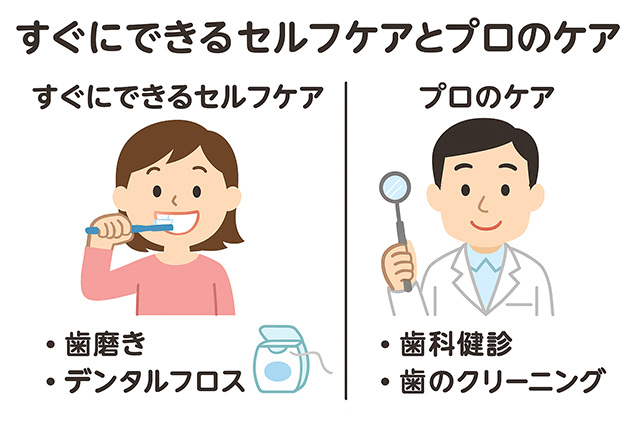

すぐにできるセルフケアとプロのケア

まずは、毎日の生活でできることから始めてみましょう。

セルフケアで意識したいポイント

優しく丁寧な歯磨き

→ 強くこすらず、やわらかめのブラシを使用しましょう。

デンタルフロス・歯間ブラシの活用

→ 歯間にたまった汚れをしっかり取り除く習慣を。

ビタミンCを意識した食生活

→ 野菜や果物で歯茎の健康をサポート。

禁煙の検討

→ タバコは血行を悪くし、歯茎の回復を妨げます。

クリニックでのプロフェッショナルケア

歯石除去・クリーニング

→ セルフケアで落としきれない汚れをプロの手で除去。

歯周病の進行度チェック

→ 歯茎の状態を数値で確認し、必要に応じて治療方針を決定。

補綴物の適合確認・修正

→ 古い被せ物や詰め物が原因のケースもあるため、確認が必要です。

こうしたケアを定期的に受けることで、出血しにくい健康な口腔内を保つことができます。

迷ったら、歯科医院での健診を!

「出血は気になるけど、病院に行くほどでは…」と悩んでいる方こそ、健診が大切です。放置すればするほど、トラブルは大きくなりやすく、治療の手間も増えてしまいます。

歯茎の出血は、体が発している大切なSOS。

「いつもと違う」と感じたら、遠慮せず相談してみてくださいね。

歯ぐきからの出血が止まらない原因に関連するQ&A

歯茎からの出血の原因は、大きく分けて「歯周病などの歯ぐきの病気(局所的原因)」と、「血液の病気・薬の副作用など全身的な健康問題」の2つがあり、多くの場合は歯周病によるものですが、全身疾患が隠れていることもあります。

歯周病の進行による骨の破壊や歯のぐらつき、口臭や膿の排出、さらに重度の場合は糖尿病や心疾患など全身疾患との関連リスクも生じるため、早期の対処が重要です。

強すぎる歯磨き、歯垢・歯石の蓄積、不適切な被せ物や詰め物、ホルモンバランスの変化(妊娠、更年期など)、糖尿病や血液サラサラの薬の服用が影響します。

優しく丁寧な歯磨きを心がける、デンタルフロスや歯間ブラシを併用する、ビタミンCなどバランスの良い食事、禁煙を検討する、定期的に歯科医院で歯石除去やクリーニングを受けることが推奨されます。

2~3日正しいケアをしても出血が続く場合や出血量が多い場合、全身疾患や薬の影響が疑われる場合は、自己判断せずできるだけ早く歯科や医療機関で原因を調べてもらいましょう。

まとめ

歯茎からの出血が止まりにくい場合、その裏には歯周病や全身の病気など、さまざまな原因が潜んでいます。日々のケアを見直すとともに、定期的な歯科でのチェックが安心への近道です。