インプラントの構造と上部構造について教えて

インプラントは、歯を失った部位に人工の歯根を埋め込み、その上に審美的かつ機能的な被せ物(上部構造)を装着する治療法です。特に上部構造は、審美性や耐久性を左右する重要な部分であり、素材選びや定期的なメンテナンスが長期的な安定や長持ちに大きく影響します。

この記事を読むとわかること

- 構造の基本(人工歯根・アバットメント・上部構造の役割)

- 上部構造で使われる素材の種類と特徴(セラミック、ジルコニア、ハイブリッド、金属など)

- それぞれの素材のメリット・デメリットや選び方のポイント

- しっかり噛める理由となるオッセオインテグレーションの仕組み

- 上部構造のメンテナンス方法とインプラント周囲炎予防の重要性

インプラントを考えている方や治療中の方に向けて、上部構造の素材選択やメンテナンスについて、専門家の視点からわかりやすく解説します。正しい知識を持つことで、より快適で長持ちするインプラント生活を実現しましょう。

目次

インプラントの構造について

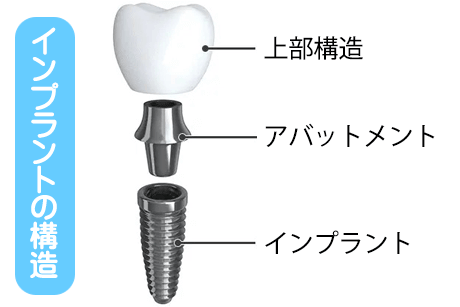

インプラントは大きく分けて インプラント体(人工歯根)、アバットメント(連結部分)、上部構造(被せ物)の3つから構成されています。

インプラントの3つのパーツ

1. インプラント体(人工歯根)

インプラントの土台となる部分で、顎の骨に埋め込まれる小さなネジ状の部品です。主にチタンで作られており、骨と結合することで安定性を保ちます。人工歯根の形状や大きさにはさまざまなものがあり、骨の状態や治療方法に応じて選択されます。

2. アバットメント

インプラントと上部構造を連結する部分です。アバットメントの役割は、人工歯根にしっかりと固定されると同時に、上部構造を正しい位置に設置するということです。これにより、噛み合わせや審美的なバランスが取れます。

3. 上部構造

最後に取り付けられる被せ物の部分で、セラミックやジルコニアなどの素材で作られます。天然の歯と見た目がほとんど変わらないように設計されており、機能性と審美性の両方を兼ね備えています。

インプラントが良く噛める理由

インプラント体は顎骨に直接埋め込まれます。埋込されたインプラント体は、4~6週間程度で骨と結合し、しっかりと固定されます。これはチタンという金属が骨と親和性があり、骨と結合する性質を持っているからです。このことをオッセオインテグレーションといいます。

インプラントが何でもしっかり噛めるのは、こうしてインプラント体と骨がしっかりと結合するからです。インプラント体が骨としっかり結合した後は、土台を取り付け、その上にかぶせ物を装着します。かぶせ物はセラミックで作成し、その際には天然の歯と色を合わせて作りますので、見た目は天然の歯と全く変わらず、とてもきれいです。

歯が抜けてしまったあとの義歯を骨にしっかりと固定できるのは、インプラント治療だけです。素晴らしい治療法ですので、歯を失った後の治療の選択肢の一つとして、お考えください。

インプラントの上部構造の材料別の違いについて

インプラントというと、どうしても土台の部分について話が行きがちです。自分の歯根が残っていない状態でも、人工的に歯根を作れる画期的な治療法という意味では、土台となる人工歯根に興味がいってしまうのは仕方ないのかもしれません。でも、美しい歯が復活するという点で必要なの情報は、土台にかぶせる義歯の部分の情報かと思います。

セラミック

インプラントの上部構造で多く使われているのが、ポーセレンというセラミックの歯です。これはセラミック製なので強度があり、歯の色も自分の歯に近い感じで作れるため、見た目には義歯とは分からないのが特徴です。

セラミックとは違いますが、レジンと呼ばれるプラスチックの材質でできた義歯もあります。自分の歯の色に近いという意味ではセラミックに似ていますが、歯垢がつきやすく経年で汚れが目立つようになるのがデメリットです。

ジルコニアセラミック

最近になってふえているのが、ジルコニアセラミックという素材でできたインプラントの上部構造です。ジルコニアはダイヤモンドに次ぐほどの強度を持っており、様々な色調がありますので、人工の歯であっても自然に見えます。特に審美面を気にする方にとってはぜひ利用したい歯科材料です。

ハイブリッドセラミック

「ハイブリッドセラミック」はセラミックとレジンとよばれるプラスチックを混ぜて作られます。自分の歯に近い色合いで作る事ができます。ただ、デメリットとして変色の可能性があります。

「オールセラミック」は全てがセラミックでできているため、より自分の歯に近い色合いで、また金属を全く使用しないので金属アレルギーの方にも安心して、ご使用いただけます。

上部構造のメンテナンスについて

上部構造を装着して噛み合わせの調節をしたら、インプラント治療は終了です。ここからはインプラントを長持ちさせるためのメンテナンスが重要になります。

上部構造は義歯ですので虫歯にはなりませんが、周囲の歯肉が歯周病になってしまうと歯槽骨が破壊され、インプラントがグラグラになってしまいます。インプラントの周囲の歯周組織が歯周病菌に侵されることをインプラント周囲炎といいます。

インプラント周囲炎の予防は歯周病の予防とほぼ同じで、プラークコントロールをしなければなりません。具体的には、毎日ていねいに歯磨きを行うことと、3ヶ月に一度くらいの感覚で歯科医院のメンテナンスを受けていただき、上部構造と隣の歯や歯茎の溝の部分に付着した歯垢を除去しなければなりません。歯周病を未然に防げれば、インプラントは長もちします。

インプラントのメーカーによっては、上部構造がネジ止めされているものがあります。その場合、ネジを外してネジ穴やインプラントの清掃などのメンテナンスを行う場合がありますので、担当医の指示に従ってください。

インプラントが長持ちする方の特徴

長年診てきて、「定期的なメンテナンスやセルフケアを続けている方ほど、インプラントや上部構造が10年以上安定している」例がほとんどです。逆に「清掃が行き届かず被せ物周囲にトラブルが出た」方もおられます。そのため、患者さんに対してはクリーニングや噛み合わせチェックの重要性を強調しています。

インプラントの構造と上部構造に関するQ&A

インプラントは大きく分けて3つのパーツから成り立っています。歯の根っこの代わりとなるインプラント体(フィクスチャー)、フィクスチャーと上部構造をつなぐ土台(アバットメント)、そして歯の形をしたかぶせ物(上部構造)です。

埋め込まれたインプラント体は、4~6週間程度で骨と結合し、しっかりと固定されます。これはチタンという金属が骨と親和性があり、骨と結合する性質を持っているからです。

上部構造の主流な材料は白いセラミックやジルコニアセラミックです。

まとめ

インプラントの上部構造についてご説明しました。治療する歯の場所や予算などによって選ぶ素材は変わってくると思います。見た目だけではなく、アレルギー反応も気になると思いますので担当医とよく相談して選択してください。