保険の銀歯で作るブリッジについて教えて

「ブリッジはどんな治療?」

「ブリッジはまた虫歯になりやすい?」

ブリッジは歯を失った時の治療法の一つですが、保険治療では銀歯のブリッジか入れ歯の2択になります。ブリッジとはどんな治療なのか、そのメリットとデメリットをご説明します。

目次

保険適用の銀歯のブリッジとは?

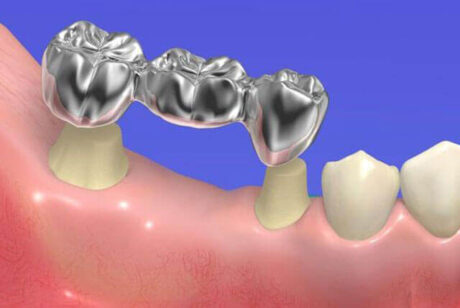

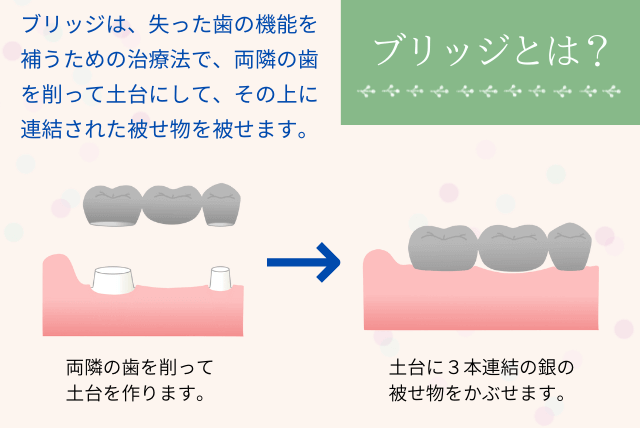

ブリッジとは、失われた歯を補うために隣接する歯を支えにして人工の歯を取り付ける治療法です。保険が適用される場合、使用される材料は主に金銀パラジウム合金(いわゆる銀歯)です。

このブリッジは、見た目は銀色で目立つ場合もありますが、機能性には優れており、多くの患者さんが使用しています。

ブリッジの役割

ブリッジは、失われた歯を補い、咬合力(噛む力)や歯列のバランスを保つために重要な役割を果たします。また、失った歯を放置すると、隣接する歯が倒れたり、咬み合わせが悪くなるリスクがあるため、早期の対処が推奨されます。

歯を失った時に歯を補うために、その両隣の歯を削って土台にして、3本以上の歯を繋いだ形の被せ物をブリッジといいます。

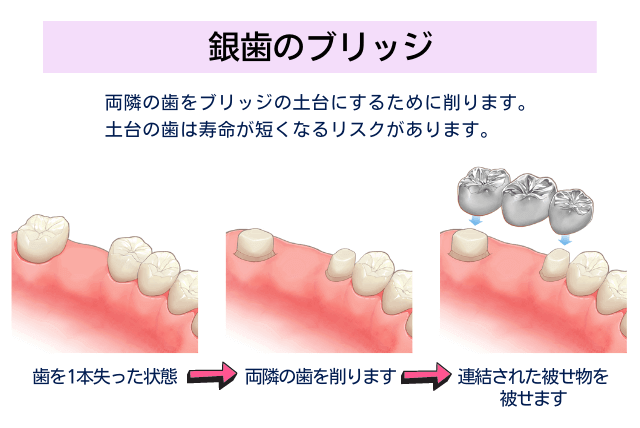

ブリッジを歯に取り付けるためには、土台となる2本の歯の表面を削らなければなりません。ブリッジの土台にするためには、たとえ虫歯のない健康な歯であっても歯の表面を約1/3~1/4ほど削ることになります。

銀歯のブリッジの作成方法とプロセス

銀歯ブリッジを作成するには、いくつかのステップが必要です。

1. 支台となる歯を削る

ブリッジを取り付けるために、支えとなる隣接する歯(支台歯)を削ります。この削った歯にクラウンをかぶせ、その間に人工の歯を取り付けます。

2. 型取り

歯を削った後、患者さんの口内の型を取り、その型をもとに銀歯ブリッジを作成します。

3. 装着

作成されたブリッジを患者さんの口内に装着し、噛み合わせやフィット感を調整します。通常、2~3回の通院が必要となります。

銀歯で被せることによって起こる二次虫歯の危険

歯を1/3~1/4も削ると、歯の表面を覆っている硬くて虫歯になりにくいエナメル質を全て削り取ることになります。

つまり、歯を守っているエナメル質がすっかりなくなってしまい、エナメル質より約10倍も虫歯になりやすい象牙質に銀歯を被せることになります。

虫歯菌の出す酸は、銀歯を少しずつ溶かします。そのため銀歯と歯の境目の溶けた部分から虫歯菌が銀歯の内部に入り込みやすくなります。

入り込んだ虫歯菌は、やわらかい象牙質を溶かしていき、銀歯の中でどんどん虫歯を広げていきます。

土台として削られる2本の歯の寿命について

ブリッジは失った1本の歯を補うために、両隣の健康な歯を削って虫歯になりやすい状態にしてしまいます。

ブリッジの土台として使わなければ、その2本の歯は将来にわたって何年も健康なままでいられたかもしれません。しかし、ブリッジの土台にするために削って銀歯を被せたばかりに、歯の寿命を縮めることに繋がってしまいます。

銀歯に被せ物をした場合、内部が虫歯になって約5~7年のうちに銀歯をやり直す確率は約50%もあります。虫歯のない健康な歯はとても大切です。

ブリッジ治療を選んで、健康な歯を2本も削るのか、良く考えてお決めください。

銀歯のブリッジのメリット

ブリッジとは失った歯の前後の歯を土台として削り、その上に銀歯でつないだ歯を被せる治療法です。失った歯の本数が1~2本で、保険治療で治したいと思った時には、殆どの人がブリッジを選択します。その理由は、ブリッジのメリットにあります。

- 保険適用で費用が抑えられる・・銀歯で作られたブリッジは保険が適用されるため、比較的低コストで治療が受けられます。

- 機能性が高い・・強度があり、しっかりと噛むことができます。奥歯など、噛む力が強くかかる部分に適しています。

銀歯のブリッジのデメリット

一方、銀歯のブリッジには次のようなデメリットもあります。

- 見た目の問題・・銀色のため、特に前歯などでは目立つことがあります。

- 歯垢が付着しやすい・・金属表面に歯垢が付着しやすく、虫歯や歯周病のリスクが高まることがあります。そのため、定期的な健診と丁寧な歯磨きが必要です。

ブリッジの寿命はどうしてそんなに短いの?

約5~7年というのは平均ですので、もっと長く銀歯を健康な状態で保持できる方もおられます。しかし一般的には銀歯は詰め物・被せ物の中では寿命が短いといわれます。

お口の中には虫歯の菌や歯周病菌などの細菌がたくさんいて、銀を劣化させる酸やガスが絶えず排出されています。保険のブリッジは銀歯で作られていますから、溶けた銀歯の隙間から細菌が銀歯の中に入り込んで虫歯を広げていきます。

ブリッジの土台となっている2本の歯は、銀歯を被せるためにエナメル質が削り取られています。エナメル質の内部は虫歯になりやすい象牙質ですから、とても虫歯になりやすいです。

そのためブリッジの寿命は約5~7年と短くなっています。

銀歯のブリッジを長持ちさせるための注意点

銀歯ブリッジを長期間使用するためには、いくつかの注意点があります。

歯磨きで歯垢をしっかり取る

歯磨きの際にブリッジ周辺の歯や歯茎をしっかりと清掃し、歯垢の蓄積を防ぎます。歯間ブラシやデンタルフロスを使用することで、隙間の清掃も忘れずに行いましょう。

定期健診を受ける

ブリッジの状態や口内の健康を維持するため、定期的に歯科医院での健診を受けることが重要です。これにより、問題の早期発見と対処が可能になります。

保険の銀歯で作るブリッジに関するQ&A

銀歯のブリッジにはいくつかのリスクが存在します。まず、削られた歯の表面に銀歯を被せることで、虫歯になりやすくなります。また、銀歯と自然歯の境目が虫歯菌の侵入経路となり、内部の虫歯を広げる可能性があります。

ブリッジの寿命が短い理由は、銀歯が持つ特性や口内環境の影響が関与しています。口内には虫歯菌や歯周病菌が存在し、これらの菌が銀歯を劣化させる酸やガスを生成します。銀歯の隙間から菌が入り込み、内部の虫歯を進行させることがあります。また、ブリッジの土台となる歯は削られ、エナメル質がほぼ失われているため、象牙質だけが残り、虫歯になりやすい状態になっています。これらの要因により、ブリッジの寿命は一般的に約5~7年程度とされています。

ブリッジ治療には以下のようなデメリットがあります。1) ブリッジの土台にするために、本来虫歯のない歯も削る必要があります。2) 歯の削り取られる量が多く、エナメル質がほぼなくなり、象牙質のみになるため虫歯になりやすくなります。3) 削られた歯が神経を抜いていない場合、一時的に痛みやしみる感覚が生じることがあります。4) 銀歯の寿命は約5~7年であり、定期的なメンテナンスやブリッジの再作製が必要になる可能性があります。

まとめ

銀歯で作るブリッジについてご説明しました。ブリッジの材質を自由診療のセラミックにすると、歯垢がつきにくく、歯と被せ物との間に隙間が出来にくいことから、銀歯のブリッジよりも長もちします。

また、インプラントにすれば両隣の歯を削る必要がありません。歯を長く健康に持たせたい方は、自由診療についてもご検討ください。