インプラント周囲炎の原因や治療について教えて

インプラント周囲炎は、「痛みがないから大丈夫」と思っている間にも、インプラントの周囲で静かに進行し、最悪の場合インプラントそのものを失う大きなリスクになる病気です。早期発見と毎日のセルフケア・定期的な歯科管理が、長く快適にインプラントを使い続けるための決め手になります。

この記事を読むとわかること

- インプラント周囲炎とはどんな病気か、その進行メカニズム

- 自覚しにくい初期症状や、進行すると現れるサイン

- 発症リスクを高めてしまう生活習慣や口腔ケアのポイント

- 専門的な治療方法と、セルフケア・予防法の実践的アドバイス

- 定期管理の必要性と、受診タイミングの目安

「せっかく入れたインプラントを長持ちさせたい」「自分は本当に大丈夫?」とお考えの方へ――この記事では臨床現場でも多い疑問や不安に、具体例をまじえてわかりやすく解説します。大切な歯を守るために、今日からできる知識と行動を身につけましょう。

目次

インプラント周囲炎の原因

インプラントに歯垢や歯石がつくと、その中で歯周病の原因菌が増え、インプラント周囲の粘膜や歯槽骨に炎症を起こすことが主な原因と考えられています。

インプラントの表面は骨と結合しやすいようにザラザラに加工されています。その表面に歯石が出来てしまうと、落とすことがとても困難になり、周囲炎の悪化を招きます。

インプラント周囲炎の原因としては、そのほかに噛みしめ、歯ぎしりといった要因もあげられます。過度な力がかかり続けると、上部構造がすり減ってインプラント体にも衝撃が加わり、周囲炎に繋がる考えられています。

歯ぎしりのひどい方には就寝中にマウスピースを使用していただくことがあります。

インプラント周囲炎の治療法

インプラント周囲炎に気づいたら、悪化する前に出来るだけ早く対処しましょう。周囲炎の治療には、歯科医院で行うメンテナンス(クリーニング)と、ご家庭での歯磨きなどのセルフケアが必要です。

歯科医院でのメンテナンス

歯周病菌による周囲炎の治療法としては、歯周病の治療と同じように歯垢や歯石を徹底的に除去し、プラークコントロールやバイオフィルムコントロールを行います。

同時に歯科衛生士が専用の器具や機器を用いて、インプラントの周囲や表面、インプラントと歯肉の間などのクリーニングを行います。

軽度の炎症であれば、歯医者でのクリーニングとセルフケアで徐々に改善していって治まります。周囲炎が進行していく前に歯茎の腫れに気づき、適切なメンテナンスを行っていくことが大切です。

感染がインプラントの深部まで進行していて深刻な状態になっている場合には、外科的な処置を行うこともあります。

既に歯槽骨が吸収されてグラつきが起こっている場合には、骨再生療法が行われることもあります。

ご家庭でのセルフケア

インプラント部分は特に歯根膜が無いため、天然歯以上に歯茎の健康を守るセルフケアが重要です。長年診てきて、「丁寧に磨いているつもりでも歯間ブラシやフロスを使っていなかった」ことが原因で周囲炎が発症するケースも少なくありません。磨きにくい部分の汚れは専門的なチェックでしか分からない場合もあるので、些細な疑問も遠慮せず相談してほしいです。

周囲炎を防ぐためには、歯科医院でのメンテナンス(定期健診)だけでなく、ご家庭での毎日の歯磨きなどのお口のケアが重要です。

インプラント周囲炎を引き起こすのは細菌ですから、インプラントの周囲に付着してい歯垢などの汚れをブラッシングできれいに落として清掃し、歯石を絶対に作らないことが必要になります。

歯ブラシだけでは歯ぐきに近い部分の歯垢は取りにくいため、歯間ブラシやデンタルフロスも使ってお口の中をきれいに清掃して、歯茎に炎症が起こるのを防ぎましょう。

インプラント周囲炎とは

インプラント周囲炎とは、歯周病の原因菌とされる細菌への感染が原因でインプラント周囲の粘膜に炎症が起こっている状態のことをいいます。

インプラント周囲炎の初期はインプラント周囲粘膜炎といい、その症状は歯周病と良く似ていて、自覚症状が少なく、患者さんは気付かない場合が殆どです。粘膜炎の段階では、歯周病と同じように歯茎に腫れが起こり、歯周ポケットが形成されて段々と深くなっていきます。

インプラント周囲炎が進行すると、炎症は歯周組織全体に広がり、インプラントを支える歯槽骨が溶け、やがてグラグラになって抜け落ちてしまいます。

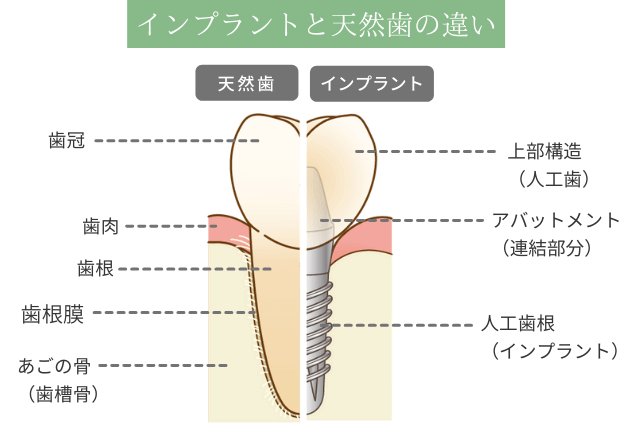

インプラントは天然の歯とは違い歯根膜がありませんので、周囲の粘膜や歯槽骨の抵抗力が天然歯より弱く、歯茎が炎症を起こして周囲炎を発症すると、病気の進行度が天然歯に比べて早いという特徴があります。

そのため周囲炎を予防するには、早い段階での対応が必要になります。

インプラントが歯周病に弱い理由

インプラントは歯を失った部分の顎骨に人工歯根(インプラント体)を埋め込み、人工歯根が骨と結合するまで数か月待ち、上部構造(被せ物)を装着します。

インプラントがどうしても歯周病に対して弱くなってしまうのは、天然歯が持っている歯根膜というものが抜歯とともに失われてしまうからです。

歯根膜は歯の根っこを覆う厚さ0.3ミリ程度の薄い繊維質の組織です。歯根膜は弾力があり、噛む力を受け止める際にクッションのような役割をしています。柔らかいものを噛む時はあまり力を入れずに噛み、硬いものは力を入れて噛むというような歯にかかる力のコントロールは、この歯根膜がセンサーの役割をもって行っています。

天然歯が歯周病菌によって炎症を起こした場合、血管の中の免疫細胞が歯周病菌と戦いますが、それにも歯根膜が関わっています。

インプラントは歯根膜がありませんので、細菌に対する抵抗力が弱く、感染にとても弱くなってしまいます。そのため天然歯と比べて歯周病のリスクが高いといわれます。

インプラント手術におけるトラブル

インプラント治療は人工歯根や手術をサポートするガイドやソフトウェア等の改良が重ねられ、現代では治療法が確立され、臨床を積み重ねることでしっかりとしたエビデンスをもった安全な治療方法と言えます。

しかしインプラント治療を行う歯科医院が増えるにつれて受ける患者さんも増え、一部では手術後の痛み・腫れ・化膿・麻痺・出血といったトラブルが問題になっていることも事実です。

手術に関するトラブルの主なものとしては、上顎では上顎洞炎、上顎洞に人工歯根が落ちてしまうというものがあります。そして下顎では神経の損傷、出血が多い、痛みや腫れが強いなどのトラブルがあります。

これらは残念ながら、手術を担当した歯科医師の診断力や治療技術の未熟さが大きな要因となっていると考えられます。また、歯科用CTや感染予防の行き届いた部屋などの設備も安全な手術のためには重要です。

インプラント周囲炎に関するQ&A

歯周病の原因菌による感染が原因で、インプラント周囲の粘膜に炎症が起こっている状態で、インプラントがダメになる原因の第一位です。そのため、治療後は周囲炎を起こさないようにメンテナンスすることが必要になります。

周囲炎の初期は「インプラント周囲粘膜炎」と呼ばれ、インプラント周囲の歯茎の腫れや歯周ポケットの形成など、歯周病と似た症状が現れます。

周囲炎の治療には、歯科医院でのクリーニングやメンテナンス、ご家庭での歯磨きなどのセルフケアが必要です。

まとめ

インプラントの術後は歯周炎にならないように気をつけなければなりません。安全で安心なインプラント治療を受けるためには、信頼できる歯科医院と歯科医師を慎重に選ぶことが最も重要です。

インプラント治療後は「どこまで気をつければいいのか不安…」とおっしゃる方も多いです。ご自身でできる範囲と、医院でサポートできる部分をしっかり分けてご説明し、お一人お一人の生活スタイルに合ったケアを一緒に考えることを大切にしています。疑問や小さな不安があれば、何でも気軽にご相談ください。