フッ化物入り歯磨きの効果は濃度で変わる?正しい選び方と使い方

フッ化物入り歯磨きの効果は濃度で変わるの?

はい、フッ化物の濃度によって虫歯予防効果は変わります。年齢や口腔環境に応じて適切な濃度を選ぶことが大切です。

この記事はこんな方に向いています

- 自分や家族に合った歯磨き粉の選び方を知りたい方

- 虫歯予防をより効果的に行いたい方

- フッ化物の安全な使い方を知りたい方

この記事を読むとわかること

- フッ化物の虫歯予防効果の仕組み

- 年齢別・リスク別の推奨濃度

- 濃度別の正しい使い方と注意点

- 高濃度フッ化物歯磨きの適応と安全性

目次

フッ化物入り歯磨きの効果は濃度で変わるのか?

フッ化物の虫歯予防効果は科学的に証明されており、その効果は配合濃度によって変わります。低濃度でも一定の予防効果はありますが、濃度を高めることで再石灰化の促進や脱灰の抑制がより強力に働きます。年齢や口腔の状態に応じて、適切な濃度の歯磨き粉を選ぶことが大切です。

濃度が高いほど虫歯予防効果は上がりますが、使う人に合った濃度選びが重要です。

フッ化物が虫歯予防に効く仕組み

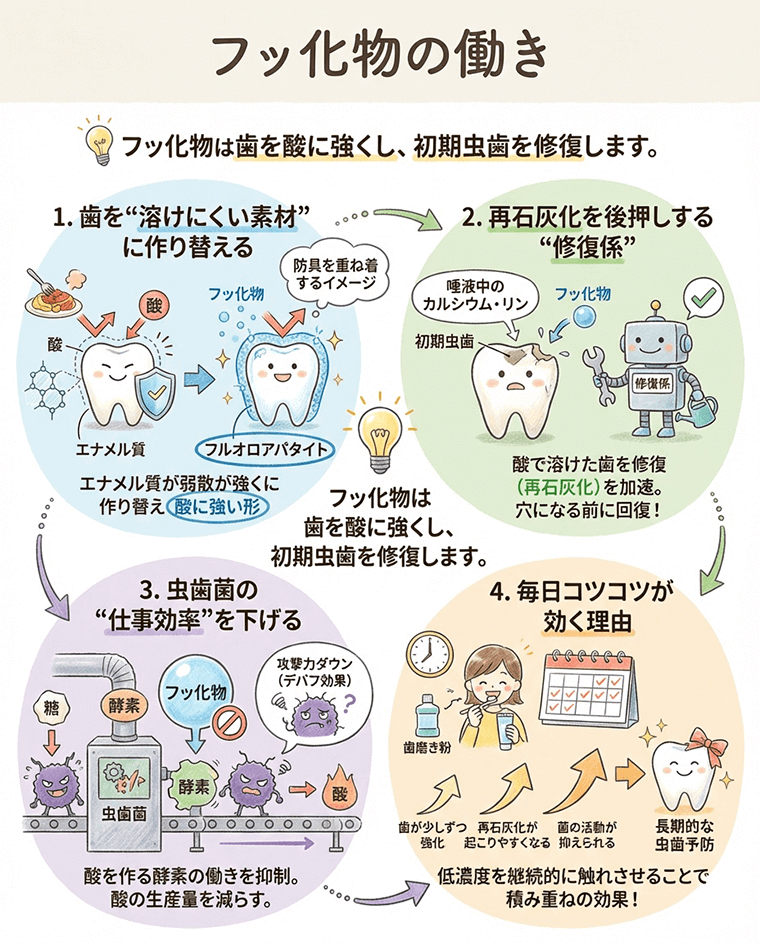

【図解】フッ化物の働き

【図解】フッ化物の働きフッ化物は歯の表面に取り込まれ、酸に強い「フルオロアパタイト」という構造を作ります。これにより歯の耐酸性が高まり、虫歯菌が作る酸による歯の溶解(脱灰)を防ぎます。また、初期の虫歯は再石灰化を促すことで自然修復が可能になります。

フッ化物は歯を酸に強くし、初期虫歯を修復します。

1. 歯を“溶けにくい素材”に作り替える

私たちの歯の表面(エナメル質)は、酸に弱い結晶構造をしています。食事のたびに酸が発生し、少しずつ溶ける——これが虫歯の入口。

フッ化物があると、エナメル質の結晶がより酸に強い形(フルオロアパタイト)へと再編成されます。結果、同じ酸でも歯が踏ん張れるようになる。防具を重ね着するイメージです。

2. 再石灰化を後押しする“修復係”

酸で一時的に溶けた歯は、唾液中のカルシウムやリンで修復(再石灰化)されます。

フッ化物はこの工程を加速します。小さなダメージのうちに修復が追いつけば、穴になる前に回復できる。初期虫歯が止まる理由はここにあります。

3. 虫歯菌の“仕事効率”を下げる

フッ化物は、虫歯菌が糖を分解して酸を作る酵素の働きを抑制します。

完全に菌を消すわけではありませんが、酸の生産量を減らす。攻撃力を下げるデバフ効果、と考えると分かりやすい。

4. 毎日コツコツが効く理由

フッ化物は一度で劇的に効く薬ではありません。

歯磨き粉や洗口液などで低濃度を継続的に触れさせることで、

- 歯が少しずつ強化され

- 再石灰化が起こりやすくなり

- 菌の活動が抑えられる

この積み重ねが、長期的な虫歯予防になります。

ポイント

- 酸に強い歯質を作る

- 再石灰化を促進する

- 虫歯菌の活動を抑える

これらの作用が組み合わさることで、虫歯の発生や進行を大幅に抑えることができます。

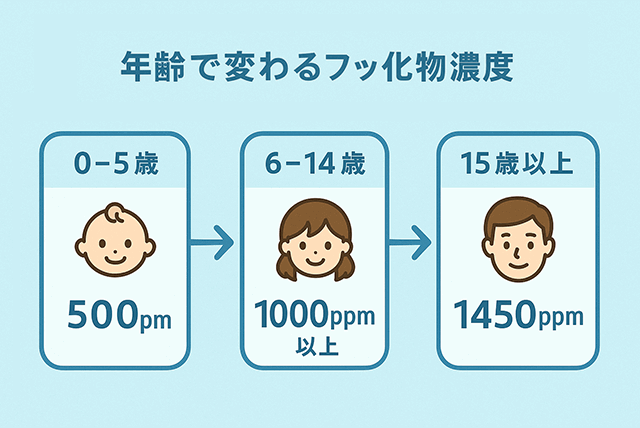

年齢別・リスク別の推奨濃度

フッ化物の推奨濃度は年齢や虫歯リスクで異なります。日本の歯科ガイドラインでは、6歳未満は500ppm、6歳以上は1000ppm以上、成人は1450ppmを推奨しています。虫歯のリスクが高い人は歯科医院の指導のもと5000ppmの高濃度も選択できます。

年齢と虫歯リスクに応じて濃度を選ぶことが重要です。

推奨濃度の目安

| 年齢 | 推奨濃度(ppm) | 使用のポイント |

|---|---|---|

| 0〜5歳 | 500 | 少量(米粒大)を保護者が管理 |

| 6〜14歳 | 1000〜1450 | うがいは軽く、使用後30分は飲食を避ける |

| 15歳以上 | 1450 | 毎食後または1日2回の使用 |

| 高リスク成人 | 5000 | 歯科医師の指示で使用 |

濃度別フッ化物歯磨きの使い方のポイント

濃度が高い場合は使用量や頻度、うがいの仕方が重要になります。適切な使い方を守ることで安全に効果を得られます。

濃度に合わせた正しい使い方が必要です。

- 使用量を守る(子どもは米粒大〜1cm程度)

- 使用後は軽くうがいし、30分は飲食を控える

- 高濃度は歯科医師の指導下で使う

これらを守ることで、フッ化物の効果を最大限に発揮させながら安全に使用できます。

高濃度フッ化物歯磨きが必要なケース

虫歯が多発している人、矯正治療中、ドライマウス、放射線治療後などは高濃度フッ化物が有効です。これにより歯質を守り、再発を防ぐことができます。

虫歯リスクが高い人は高濃度が有効です。

安全に使うための注意点

フッ化物は適切に使えば安全ですが、過剰摂取はフッ素症のリスクがあります。特に小児は保護者の管理が必要です。

用量と使用方法を守れば安全に使えます。

1)年齢と“使用量・うがい”のルールを守る

フッ化物歯磨きは“年齢に応じた濃度と量”がポイントです。2023年の4学会合同提言では、0〜5歳は1,000ppm、6歳以上は1,500ppmを基本とし、使用量は年齢に合わせて「米粒大→グリーンピース大→歯ブラシ長1cm」へと段階的に増やします。

子供の誤飲を避けるために「軽いうがい(吐き出し中心)」が前提です。

チェックポイント

- 0〜5歳 → 1,000ppm・米粒大(塗り広げる程度)。吐き出しを練習し、保護者が量を管理。

- 6歳以上 → 1,500ppm・グリーンピース大〜1cm。みがいた後は軽く1回うがい、または吐き出しのみで30分飲食を控えると効果的。

- 乳幼児 → うがいが未熟な時期は吐き出しと拭き取りで対応(濡れガーゼ等)。保護者同伴で習慣化。

「濃度×量×うがい」の設計図を年齢に合わせて更新するのが安全のコツです。濃度だけでなく“どれだけ口腔内に残すか”が効果と安全の両立点になります。

2)高濃度(5,000ppm)を使うのは歯科の指導下だけ

高濃度の5,000ppmは根面う蝕など高リスクで効果が示されますが、日本では一般流通が限られる/未承認の扱いが続いてきた経緯があり、適応判断・用量・期間の管理が必要です。自己判断ではなく歯科医師の管理下でのみ使用します。

5,000ppmは専門的管理が前提。自己判断の常用は避けましょう。

チェックポイント

- 対象 → 根面う蝕が多発、ドライマウス、矯正中で虫歯リスクが高い等。適応は歯科で評価。

- 期間 → 短期〜中期での“再評価を前提”に使用。だらだら継続は避ける。

公益社団法人 日本小児歯科学会 - 併用 → 通常の1,000〜1,500ppm歯磨きとの使い分けを歯科で指示。

公益社団法人 日本小児歯科学会

安全に最大効果を得るには、リスク評価とフォローが欠かせません。

3)フッ素症(斑状歯)への配慮:飲み込まないように気をつける

小児の歯の形成期に慢性的にフッ化物を過剰摂取すると、歯の白濁などの変化(斑状歯)の一因になります。国内の耐容摂取量目安は0.05 mg/kg/日。飲食物からの摂取もあるため、歯磨き剤は年齢に応じた量と吐き出し中心を徹底します。

出典:フッ化物配合歯磨剤の推奨される利用方法について(公益社団法人 日本小児歯科学会)

「量を守る・飲み込まない」で斑状歯リスクを下げられます。

チェックポイント

- 子どもにとっての“おいしい味”に注意 → 無意識の飲み込み増に直結。量は保護者が管理。

- チューブの保管 → 手の届かない場所へ。とくに就寝前後は要注意。

- 飲食物からの摂取もある → 食品にも微量のフッ化物は含まれます。総量で安全域に収める発想が大切。

フッ化物は“ちょうど良く使う”ことで安全・有効になります。小児期は保護者の見守りが予防の質を左右します。

4)うがいは“軽く”が基本 → 効果と安全のバランス

濃度に関わらず、歯磨き後は吐き出し中心+軽いうがい1回が推奨です。口に残ったフッ化物が再石灰化を後押しします。幼児はうがいそのものが難しいことがあるため、吐き出しや拭き取りで代替します。

“軽いうがい一回”がちょうど良い残留と安全の両立点です。

チェックポイント

- 就寝前は特に効果的 → 唾液量が減る睡眠時に残留フッ化物が働きやすい。

- うがい薬との混同注意 → 歯磨き後の強いうがい・長時間のブクブクは効果低下につながる。

- フッ化物を利用したセルフケアの扱い → 年齢と場面で選ぶ

0.05%NaF(約225ppm)などのフッ化物洗口は、うがいが可能な年齢以降に学校・施設単位や家庭で行うと虫歯予防に有効です。うがいが難しい幼児は対象外。成人・高齢者では根面う蝕の予防にも役立ちます。歯磨き剤との併用で過剰摂取にはならないとする資料もあります。

出典:フッ化物洗口の推進に関する基本的な考え方について(厚生労働省)

“うがいができる年齢から”が原則。歯磨き剤との併用は正しい方法で行えば問題ありません。

チェックポイント

- 対象外 → 自分でうがいが出来ない幼児。誤飲リスクが理由。

- 頻度 → 日常(0.05%)または週1(0.2%)など、施設・指導に従う。

- 併用 → 歯磨き剤と組み合わせてもOK。総量管理が前提。

まとめ

濃度選びは虫歯予防の鍵です。歯科医師や歯科衛生士のアドバイスを受け、自分や家族に合った濃度を選び、正しい方法で継続することが大切です。